引き続き「特撮のDNA」レポ。

今回は『ウルトラマンタロウ』(1973)のブースより。

cf.)『ウルトラマンタロウ』総論はこちら→http://tokusatsu-ultra.xyz/archives/5925381.html

・なんともデカい手。いわゆるグングンカット用に作られた手である。

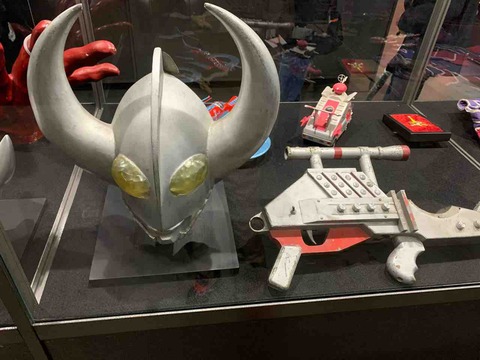

・撮影用オリジナルの初期タイプマスク。

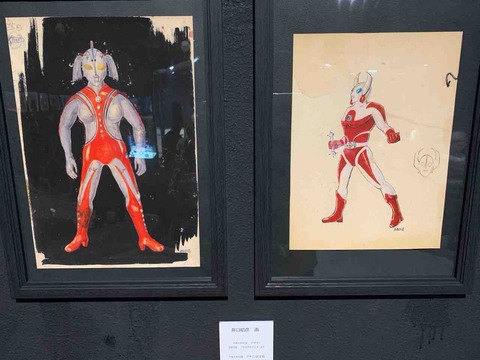

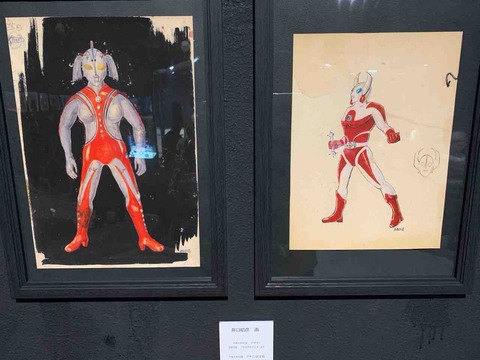

・井口昭彦によるタロウのデザイン画(決定稿)。筋骨隆々とした趣がある。

・ウルトラバッジ。後年、再制作されたレプリカ。六芒星の魔法陣をアレンジしたようなデザイン。黄色いカラーリングなので魔道具のような印象はないが、何かしらの意味が込められているに違いない。隊員服が青に赤いラインが走ったものなので、黄色でアクセントにしたかったのか。いずれにせよ、秀逸なデザイン。当時はトレギアの設定など存在しなかったが、魔法陣を多用するトレギアがバッジの開発に関わっていた、なんていうこじつけ・後付け設定を妄想してみるのも面白い。

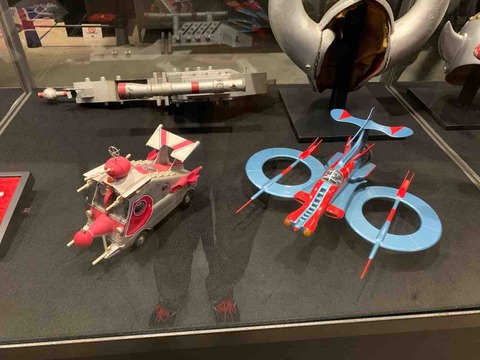

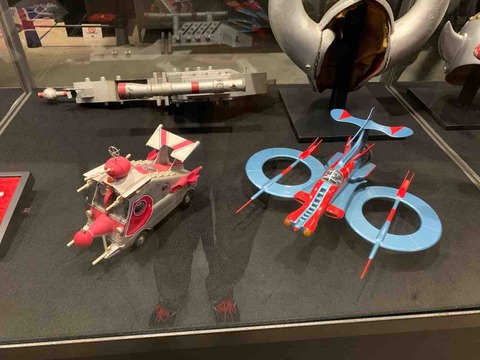

・ラピッドパンダとコンドル1号。どちらも撮影用オリジナル。

・撮影用オリジナルの隊員服、ヘルメット、ZATガン。直線的なラインが印象的で、ラインのせいか、着用すると手足が長く見える気がする。

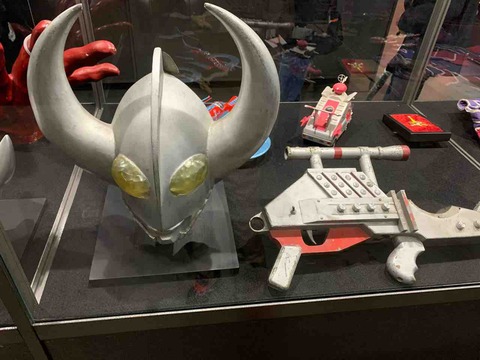

・ウルトラの父の撮影用オリジナルマスク。前作『ウルトラマンエース』(1972)のときよりも角が若干小さく、カーブの曲線もコンパクトにまとまった感がある。

火炎放射器も撮影用オリジナルで金属製。

・ウルトラの母の撮影用オリジナルマスク。母のマスクはこの初期のものが一番良い。後に目が若干鋭く黄色くなったタイプが登場するが、柔和さが薄れてしまっている。

タロウの少年時代(いわゆるコタロウ)のマスクは映画『ウルトラマン物語』(1984)の撮影終了後にオリジナルの型から制作されたもの。声は野沢雅子が担当していた。

・井口昭彦によるデザイン画。母は決定稿。

父は当初、青目のデザインだったことが分かる。細いウルトラアレイを持っている。

cf.)その10はこちら→http://tokusatsu-ultra.xyz/archives/8027623.html

cf.)その8はこちら→http://tokusatsu-ultra.xyz/archives/7831422.html

[参考]

「特撮のDNA~ウルトラマンGENEOLOGY~」©円谷プロ・特撮のDNA製作委員会

にほんブログ村

今回は『ウルトラマンタロウ』(1973)のブースより。

cf.)『ウルトラマンタロウ』総論はこちら→http://tokusatsu-ultra.xyz/archives/5925381.html

・なんともデカい手。いわゆるグングンカット用に作られた手である。

・撮影用オリジナルの初期タイプマスク。

・井口昭彦によるタロウのデザイン画(決定稿)。筋骨隆々とした趣がある。

・ウルトラバッジ。後年、再制作されたレプリカ。六芒星の魔法陣をアレンジしたようなデザイン。黄色いカラーリングなので魔道具のような印象はないが、何かしらの意味が込められているに違いない。隊員服が青に赤いラインが走ったものなので、黄色でアクセントにしたかったのか。いずれにせよ、秀逸なデザイン。当時はトレギアの設定など存在しなかったが、魔法陣を多用するトレギアがバッジの開発に関わっていた、なんていうこじつけ・後付け設定を妄想してみるのも面白い。

・ラピッドパンダとコンドル1号。どちらも撮影用オリジナル。

・撮影用オリジナルの隊員服、ヘルメット、ZATガン。直線的なラインが印象的で、ラインのせいか、着用すると手足が長く見える気がする。

・ウルトラの父の撮影用オリジナルマスク。前作『ウルトラマンエース』(1972)のときよりも角が若干小さく、カーブの曲線もコンパクトにまとまった感がある。

火炎放射器も撮影用オリジナルで金属製。

・ウルトラの母の撮影用オリジナルマスク。母のマスクはこの初期のものが一番良い。後に目が若干鋭く黄色くなったタイプが登場するが、柔和さが薄れてしまっている。

タロウの少年時代(いわゆるコタロウ)のマスクは映画『ウルトラマン物語』(1984)の撮影終了後にオリジナルの型から制作されたもの。声は野沢雅子が担当していた。

・井口昭彦によるデザイン画。母は決定稿。

父は当初、青目のデザインだったことが分かる。細いウルトラアレイを持っている。

cf.)その10はこちら→http://tokusatsu-ultra.xyz/archives/8027623.html

cf.)その8はこちら→http://tokusatsu-ultra.xyz/archives/7831422.html

[参考]

「特撮のDNA~ウルトラマンGENEOLOGY~」©円谷プロ・特撮のDNA製作委員会

にほんブログ村